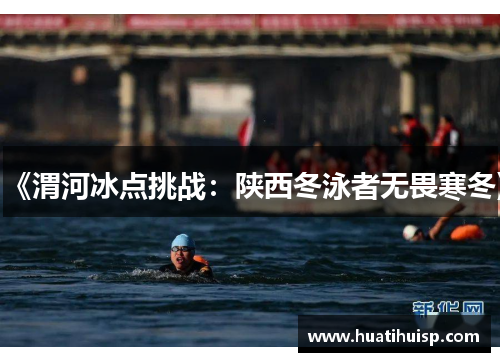

《渭河冰点挑战:陕西冬泳者无畏寒冬》

隆冬时节的渭河畔,寒风刺骨,河面凝结成冰,却有一群身影在零下的低温中破冰入水——他们是陕西冬泳爱好者。这群无畏寒冬的挑战者,以血肉之躯对抗自然极限,在冰与水的交响中书写着生命的壮歌。本文通过实地探访,从自然环境、人体极限、群体精神、文化价值四个维度,解构这场渭河冰点挑战背后的深层意义。冬泳者们的每一次跃入,不仅是体能的较量,更是意志的淬炼,他们在冰水中绽放的生命力,为现代社会提供了对抗困境的精神范本。

1、渭河之寒:自然环境的严酷考验

渭河冬季平均气温常年徘徊在零下5℃至零下15℃之间,河面冰层厚度可达20厘米。当城市居民裹着羽绒服匆匆而行时,冬泳者却要直面水面漂浮的冰凌。河水流速在结冰期虽有所减缓,但每秒0.3米的暗流仍裹挟着危险,冰水混合物的温度通常在1℃至4℃之间波动,这样的水温能在5分钟内让普通人失去行动能力。

特殊的地理环境造就独特挑战:河道中游的弯道区域,冰层因水流冲击形成不规则的断裂带;下游工业区排放的温排水与自然冷水交汇,产生温差达10℃的"冰火两重天"现象。冬泳者必须精确掌握不同河段的水文特征,避开潜在危险的漩涡区与薄冰区,这需要长年累月的经验积累。

气象数据显示,近十年渭河极端低温事件频发,2021年1月曾出现零下25℃的历史极值。在这样的极端天气下,冬泳团队仍坚持每日晨练。他们发明了"破冰轮值制度",每天由专人用特制钢钎开辟出5米见方的泳道,冰屑在晨光中飞溅的画面,成为冬日渭河最震撼的风景。

2、人体极限:冰水中的生理博弈

医学研究表明,人体浸入冰水的前30秒会经历血管剧烈收缩,血压瞬间升高40-50mmHg。冬泳者张建军的心率监测数据显示,入水瞬间心率从静息状态的65次/分飙升至120次/分。这种应激反应激活肾上腺素系统,促使血液向核心器官集中,体表温度在3分钟内可下降8℃。

资深冬泳者摸索出独特的适应机制:入水前进行20分钟关节激活操,通过深呼吸调节迷走神经兴奋度。他们在水中采用"分段式游泳法",每游50米就靠在冰缘调整呼吸。这种科学的训练方式,使得部分成员能在冰水中持续活动15分钟以上,远超普通人的耐受极限。

陕西省运动医学研究所的跟踪调查显示,长期冬泳者基础代谢率比常人高18%,免疫球蛋白水平提升37%。但专家也警告:未经系统训练者贸然尝试可能导致低温症、心律失常等危险。62岁的王秀兰回忆,她用了整整三个冬季才完成从30秒到10分钟的突破,这个过程需要严格的医学监测与循序渐进的适应。

3、群体之力:冰泳文化的共生形态

在渭河冰泳圈子里,"老带新"的传统已延续二十余年。每个新人必须经过三个月的岸上训练考核,才能获得"破冰资格证"。团队独创的"三三制"安全体系:三人结组、三分钟互检、三重防护装备,将危险系数降至最低。这种严谨的组织形态,让这支民间队伍保持着零重大事故的纪录。

每周日的"冰泳沙龙"是独特的文化交流场景。参与者们分享自制姜茶,讨论水温监测数据,更有退休工程师设计出水温实时监测浮标。他们建立的微信群"渭河冰点联盟",不仅发布安全预警,还成为冰雪运动科普平台,累计吸引三万多粉丝关注。

这支队伍逐渐发展出特有的仪式文化:每年冬至举行"破冰典礼",用自创的《冰泳者誓词》传承精神;春节前的"冰泳马拉松"吸引全国爱好者参与。这些活动不仅凝聚群体认同,更将小众运动转化为城市冬季文化名片。2023年,他们的冰泳影像还入选了"中国体育文化博览会"特展。

4、精神图腾:超越运动的生命哲学

在冬泳者看来,冰水中的每一分钟都是与自我的对话。会计李伟坦言:"当身体承受极限寒冷时,工作中的压力变得微不足道。"这种在极端环境下获得的心灵净化,被心理学家称为"低温冥想效应"。许多成员表示,冬泳后处理生活难题时展现出更强的韧性。

这种挑战精神正在产生社会涟漪。听障游泳爱好者赵刚在团队协助下,通过水波震动感知训练节奏,成功完成冰泳挑战。他的故事被改编成微电影,鼓舞了无数残障人士。冬泳队还发起"冰桶挑战2.0"公益行动,为渐冻症患者筹集善款逾百万元。

hth体育更深层的文化价值正在显现:在科技日益隔绝人与自然接触的今天,冬泳者们用最原始的方式重建人与自然的连接。他们的行为暗合中国传统文化中"天人合一"的哲学,也呼应着现代人寻找生命本真的精神诉求。这种在冰水中绽放的生命力,已然升华为对抗时代焦虑的精神图腾。

总结:

渭河冰面上的冬泳者们,用炽热的生命激情融化着自然界的严寒。他们的坚持超越了单纯的运动范畴,构建起包含科学训练、群体智慧、文化传承的多维价值体系。在冰与火的淬炼中,这群普通人展现出的勇气与智慧,为现代人提供了对抗困境的精神参照系。

这场持续二十余年的冰点挑战,本质上是人类探索生命潜能的永恒课题。当商业化的体育赛事充斥荧屏时,渭河畔这群朴素的冬泳者,用最本真的方式诠释着体育精神的内核。他们的身影提醒着我们:生命的壮美,往往绽放在与自然对话的刹那,成长于突破自我的瞬间。